Ya empezaba el lector precipitado

a divisar esos veleros que rasgan las aguas tersas de la bahía de Cádiz, y había

llegado incluso a entrever al fondo las torres blancas de la catedral y el fuerte

marino de Santa Catalina. Pues no. Puerto de Santa María es una calle de

Madrid. Una de las más bonitas. Verde, serpenteante, silenciosa. Alta,

recorrida por un aire puro, punteada de bancos de madera en los que de cuando en

cuando alguien lee. Es un sendero amplio

bordeado de arbustos. No circulan coches, pero no es tampoco ese híbrido urbano

que la terminología cartográfica llama calle peatonal. La calle del Puerto de

Santa María no tiene calzada ni aceras, sólo baldosas y césped.

Es probable que esta

calle no la haya trazado ningún urbanista y haya surgido por sí sola. Los

urbanistas tienden al manejo del cartabón, la escuadra y el tiralíneas. No

entienden que las calles deberían dibujarlas los niños, que pintan las calles

con curvas, quiebros y recovecos. Las más bellas ciudades son las medievales,

porque los hombres de la Edad Media eran los niños de la humanidad.

Hay momentos en que

desaparece. Pero luego reaparece un poco más allá, algo cambiada, más estrecha,

sin bancos, y desaparece de nuevo, para surgir otra vez en lo alto de un tramo

de escaleras, entre acacias y setos. Hay algunas casas bajas, con un pequeño

jardín delantero, que dan a esta calle. Cuando el morador de alguna de esas

casas abre la cancela, suena como si se abriera la puerta de un pasillo. Es un

sonido íntimo, doméstico. Moradores y transeúntes se saludan. El anonimato en

Puerto de Santa María es un anonimato tan desvaído que se aproxima a la

amistad.

Hortaleza es alta y luminosa.

Por su etimología deriva de la fortaleza que resguardaba, desde las colinas del

norte, la alcazaba del Madrid moro. El solitario Amiel decía que los paisajes

son estados de ánimo. Lo mismo se podría decir de los paisajes urbanos. Si la

Ciudad Lineal es solemne y sombría, Hortaleza, que se alza sobre ella, es sencilla y soleada. Para elevar

el ánimo hay que ir a Hortaleza, a pasear por el Puerto de Santa María.

|

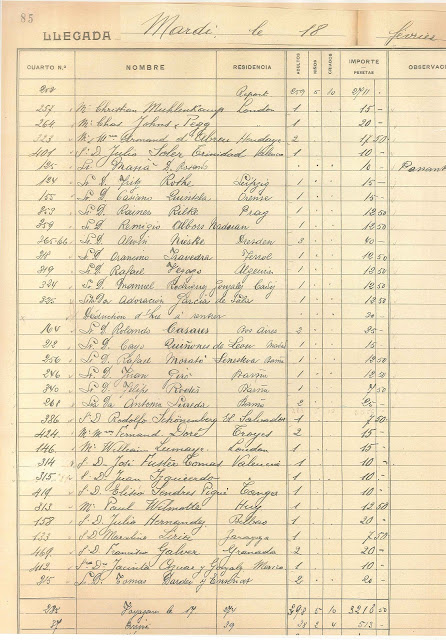

Calle

del Puerto de Santa María. Fotografía de ayer domingo 29 de abril

|